* Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Especialista en Radiodiagnóstico y Neurorradiología en el Hospital de Bellvitge. L’Hospitalet. Graduado en Ciencias Religiosas por la Universidad de Navarra.

Existe la idea de que la resurrección de Jesucristo no es creíble porque no existe ninguna evidencia científica. Ante esta afirmación, es necesario matizar una serie de aspectos.

¿Qué es la evidencia científica? Significa contar con pruebas o datos que han sido obtenidos mediante el método científico, y que respaldan una afirmación, teoría o hipótesis.

1. ¿Qué es el método científico?

El método científico es una forma de estudiar el mundo que busca evitar errores o sesgos personales. Este método es el utilizado por las denominadas ciencias particulares como la física, la química, la biología, etc. Cada ciencia particular estudia un aspecto concreto del universo; así, por ejemplo, la biología estudia los seres vivos, la física estudia la materia y la energía, etc. Para ello, utilizan el método científico para observar, experimentar, formular hipótesis, teorías y leyes.

El método científico tiene una serie de etapas:

-Observación: se percibe un fenómeno o problema.

-Pregunta / Planteamiento del problema: ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué?

-Hipótesis.

Suposición razonada: una posible explicación que se puede probar.

-Experimentación.

Se diseñan experimentos para probar la hipótesis bajo condiciones controladas.

-Análisis de resultados.

Se interpretan los datos obtenidos.

-Conclusión.

Se acepta o se rechaza la hipótesis.

-Publicación y verificación.

Otros científicos pueden revisar, repetir y validar el experimento.

2. Tipos de métodos científicos

-Método inductivo. Es un método por el cual se observan casos específicos y luego formula leyes generales. Por ejemplo: puede verse que varios metales se expanden con calor y puede concluirse que todos los metales lo hacen.

-Método deductivo. Partiría de un fenómeno general para predecir un resultado concreto. Si todos los metales se expanden con calor, entonces el hierro también lo hará.

-Método hipotético-deductivo. Es el más usado en la ciencia moderna. Combina la observación, hipótesis, deducciones y comprobación. Un ejemplo sencillo puede ser el siguiente:

Una persona nota que al accionar el interruptor la lámpara no se enciende. Entonces se plantea el problema: ¿Por qué la lámpara no está funcionando?

Se proponen posibles explicaciones o hipótesis:

H1: La bombilla está quemada.

H2: La lámpara no está conectada.

H3: Hay un corte de energía eléctrica.

Se procede a la experimentación y se realizan pruebas para verificar cada hipótesis:

Se cambia la bombilla y sigue sin encenderse (se descarta H1).

Verifica si el enchufe está conectado. Estaba desconectado (se confirma H2).

Se prueba otra lámpara y funciona (se descarta H3).

El análisis de resultados y la conclusión ponen de relieve que la lámpara no encendía porque no estaba conectada a la corriente. Por consiguiente, se confirma la hipótesis H2.

-El método experimental involucra la manipulación de variables para observar resultados. Se usa sobre todo en ciencias naturales.

Un ejemplo:

Se observa que algunas plantas a las que se les aplicó un fertilizante crecieron más que otras sin fertilizante. Se plantea la pregunta de si el fertilizante X realmente acelera el crecimiento de las plantas. Por tanto se establece la hipótesis de si se aplica fertilizante X a las plantas, entonces crecerán más rápido que las que no lo reciben.

Se diseña el experimento:

Se trabaja con dos grupos iguales de plantas (misma especie, tamaño, condiciones de luz y riego):

Grupo experimental: Recibe el fertilizante X.

Grupo control: No recibe fertilizante.

Ambos grupos se mantienen durante 4 semanas.

Cada semana se mide el crecimiento (en cm) de cada planta y se recogen los datos.

El análisis de resultados Después de 4 semanas fue el siguiente:

Grupo con fertilizante: promedio de crecimiento = 14 cm

Grupo sin fertilizante: promedio de crecimiento = 10 cm

Se analiza si la diferencia es estadísticamente significativa.

La conclusión es que los datos respaldan la hipótesis: el fertilizante X mejora el crecimiento de las plantas bajo estas condiciones.

3. Método analítico y método sintético

Método analítico:

Consiste en descomponer un fenómeno complejo en sus partes más simples para poder estudiarlo mejor y entender cómo funciona en conjunto.

Un ejemplo práctico podría ser responder a la pregunta: ¿Por qué se eleva la presión arterial en una persona?

Se descompone el fenómeno en factores individuales que podrían estar contribuyendo al problema: Observar si tiene exceso de sodio, cómo es el funcionamiento del corazón, investigar si los vasos sanguíneos están estrechados u obstruidos, si existen factores hormonales alterados, presencia de estrés o ansiedad constante, tabaco, alcohol, mala alimentación o sedentarismo.

Una vez analizadas todas esas partes, el médico puede entender las causas de la hipertensión y ofrecer un tratamiento más específico y eficaz.

El método sintético:

Consiste en reunir o integrar conocimientos y datos que ya fueron obtenidos y analizados por separado (con el método analítico, por ejemplo), para formular una explicación completa o una teoría. Un ejemplo sería plantear cómo funciona el sistema digestivo humano. Primero recolección y análisis de datos como serían el funcionamiento de la boca, la acción del estómago, la función del intestino delgado, el papel del hígado y el páncreas y la función del intestino grueso. En la aplicación del método sintético se integran todos esos conocimientos en una explicación general: «El sistema digestivo es un conjunto de órganos que trabajan en secuencia para transformar los alimentos en nutrientes aprovechables por el cuerpo, mediante procesos físicos (como la masticación) y químicos (como la acción de enzimas), y eliminar los desechos.»

En resumen, el método científico es la forma en que las ciencias particulares aseguran que sus afirmaciones no son suposiciones, sino conclusiones basadas en pruebas, datos medibles, un diseño controlado y un razonamiento lógico. Sin embargo, el método científico no agota las posibilidades de conocimiento humano.

4. ¿Puede aplicarse el método científico para verificar la resurrección de Jesucristo?

No. El método científico no puede aplicarse de forma directa para verificar la resurrección de Cristo. Hay varias razones fundamentales. El método científico requiere fenómenos observables empíricamente y repetibles, pruebas controladas y formulación de hipótesis. La resurrección de Cristo es un hecho que no está al alcance del método científico, está fuera de su radio de acción o influencia, ya que no es posible aplicarle las características propias de dicho método. Esto no implica negar la veracidad de la resurrección de Cristo, dado que la fuente del conocimiento o saber humano no es únicamente el método científico. La ciencia no es la única forma válida que puede ofrecer respuestas verdaderas o confiables sobre la realidad.

Entre los modos de conocimiento humano se encuentra el método histórico, cuyo objeto propio: son los hechos humanos pasados, singulares e irrepetibles. No estudia leyes universales como la física, sino acontecimientos únicos en su contexto. Se basa en el análisis crítico de fuentes (documentos, testimonios, restos materiales, tradiciones). No puede reproducir ni repetir los hechos, pero sí contrastar evidencias y grados de fiabilidad.

5. ¿Cómo podemos saber que Cristo resucitó?

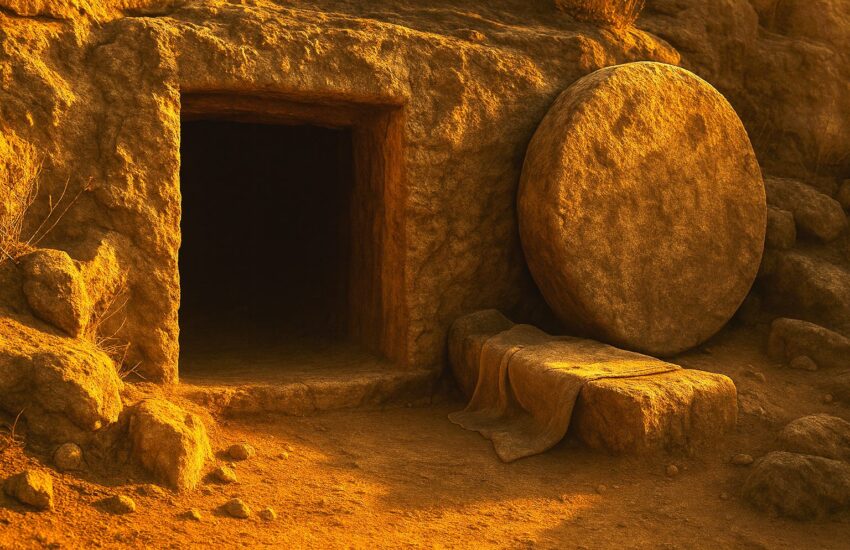

Nadie presenció directamente el momento exacto en que Cristo resucitó. No hay ningún testigo ocular de ese instante. La verdad de la Resurrección de Cristo se refiere a un evento único, con evidencias históricas, que ocurrió en el siglo I en Judea, durante el gobierno del emperador romano Tiberio.

En otras palabras, la resurrección de Cristo no científica, pero hay evidencia histórica de ella, basada en una metodología rigurosa y sistemática para analizar, interpretar y comprender los hechos del pasado de la manera más objetiva posible. Esto se realiza mediante la búsqueda y recopilación de documentos, testimonios y registros. Estas fuentes se evalúan mediante la crítica textual, juzgando su autenticidad, credibilidad y relevancia.

6. ¿Qué textos pueden analizarse para tener evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo?

TEXTOS BÍBLICOS (los más antiguos y fundamentales)

Evangelios:

Mateo 28: Relata la visita de las mujeres al sepulcro, el ángel que les anuncia la resurrección, y las apariciones de Jesús.

Marcos 16: Describe la tumba vacía y, en los versículos finales, algunas apariciones.

Lucas 24: Narra el encuentro con los discípulos de Emaús y la aparición a los apóstoles.

Juan 20–21: Relata la aparición a María Magdalena, a los discípulos sin y con Tomás, y otras escenas en el lago de Galilea.

Otros textos del Nuevo Testamento:

Hechos de los Apóstoles (cap. 1–2, etc.): Habla de la resurrección como el centro de la predicación cristiana primitiva. También de la aparición de Cristo a San Pablo camino de Damasco.

1 Corintios 15: Un texto clave. Pablo enumera a varios testigos de la resurrección.

Romanos 6:4–9, Filipenses 3:10–11: Reflexionan sobre el significado de la resurrección.

AUTORES CRISTIANOS EXTRABÍBLICOS (Padres Apostólicos y apologistas)

Clemente de Roma (c. 96 d.C.)

En su «Carta a los Corintios», menciona la resurrección como fundamento de la esperanza cristiana.

Ignacio de Antioquía (c. 110 d.C.)

En varias de sus cartas a comunidades cristianas, insiste en que Cristo resucitó en cuerpo, no solo en espíritu.

Afirma que fue visto por los discípulos, y que esto no fue una ilusión.

Justino Mártir (c. 150 d.C.)

En su obra «Apología», escrita para las autoridades romanas, defiende la resurrección como un hecho real.

Afirma que Jesús fue crucificado, murió y resucitó según las Escrituras, y que los discípulos lo vieron vivo después de muerto.

Ireneo de Lyon (c. 180 d.C.)

En «Contra las herejías», combate ideas gnósticas que negaban la resurrección física.

Defiende fuertemente la resurrección corporal de Cristo como garantía de la resurrección futura de los creyentes.

TEXTOS APÓCRIFOS (siglo I-II)

Mencionan a Jesús y, en algunos casos, su muerte o resurrección. No forman parte del canon; sirven para entender el contexto diverso de la cristianización temprana.

Protoevangelio de Santiago

Narra la infancia de María y de Jesús, con énfasis milagroso.

Evangelio de Tomás

Es una colección de dichos; algunos atribuyen enseñanzas atribuidas a Jesús.

Evangelio de Nicodemo (Hechos de Pilato)

Secciones que describen la crucifixión y la resurrección en un marco narrativo extracanónico.

Evangelio de Lucas (apócrifo)

Amplía detalles de la resurrección y apariciones.

Pseudo-C Mateo y otros evangelios arcaizantes

Explican relatos de la resurrección y las apariciones.

Hechos de Pedro, Hechos de Andrés, Hechos de Tomás Relatan milagros, muerte y, en ocasiones, apariciones.

Apócrifos de los Apóstoles

Narraciones sobre la crucifixión, muerte, o resurrección.

Textos gnósticos como el evangelio de Judas, evangelio de Tomás, Libro de Tomás se menciona a Jesús, su muerte o resurrección en contextos variados.

AUTORES NO CRISTIANOS (paganos o judíos)

La mencionan indirectamente. Estos autores registraron que los cristianos creían en la resurrección, lo cual es importante históricamente.

Flavio Josefo (37-101 d.C.)

En sus «Antigüedades Judías» Josefo cita a Jesús como un hombre ejecutado y señala que sus seguidores afirmaban que resucitó.

Tácito (c. 116 d.C.)

En «Anales», menciona la crucifixión de Jesús bajo Poncio Pilato.

No menciona directamente la resurrección, pero confirma la existencia del movimiento cristiano en Roma ya en tiempos de Nerón.

Plinio el Joven (c. 112 d.C.)

En su carta al emperador Trajano describe cómo los cristianos cantaban himnos a Cristo “como a un dios”.

No habla directamente de la resurrección, pero implica la creencia en la divinidad de un muerto que vive.

Luciano de Samosata (siglo II)

En su obra «La muerte de Peregrino», se burla de los cristianos por adorar a “un hombre crucificado que inventó su resurrección.”

Aunque sarcástico, confirma que la resurrección era una creencia firme de los cristianos primitivos.

Celso (c. 170 d.C.)

En su obra «Discurso verdadero», ataca la fe cristiana y dice que los informes de la resurrección son engaños de mujeres histéricas.

Orígenes respondió más tarde en «Contra Celso» refutándolo punto por punto y devolviéndole sus críticas con argumentos teológicos y filosóficos bien fundamentados.

7. ¿La resurrección de Jesús fue una experiencia visionaria o psicológica para los Apóstoles y discípulos?

Considerando los textos cristianos y los estudios bíblicos, hay quien argumenta que la Resurrección de Jesús fue una experiencia visionaria o psicológica. No lo fue por varias razones.

Los evangelios describen la tumba vacía y encuentros con Jesús vivo. Muchos relatos hablan de que comió con los discípulos e incluso le tocaron y esto se interpreta como la existencia de una experiencia corporal, no meramente visionaria.

Las apariciones múltiples y a grupos: se dice que Jesús se apareció a varios discípulos, a diez y luego a once, y a grandes grupos. Una visión individual podría ocurrirle a una sola persona; la consistencia de múltiples encuentros con diferentes personas en distintos lugares sugiere algo más que una experiencia subjetiva aislada.

Después de las apariciones, los discípulos pasan del miedo y la negación a la valentía, proclamación pública del evangelio y disposición a enfrentar persecuciones. En muchas narraciones, la experiencia de la Resurrección parece haber producido una transformación en fe y audacia, algo que muchos intérpretes ven como indicio de una realidad histórica más que de un fenómeno puramente psicológico.

Los seguidores de Jesús proclaman la Resurrección como una afirmación histórica: Jesús había vencido la muerte, a menudo a costa de su propia seguridad. La construcción de una iglesia naciente y la tradición de martirio entre apóstoles y primeros cristianos se citan como evidencias de la seriedad del testimonio, no de una mera experiencia psicológica.

Los textos también muestran dudas iniciales, preguntas y resistencias entre los propios discípulos. Esto sugiere que la experiencia no fue una simple creencia colectiva sin dudas, sino un proceso complejo que involucró evidencia, testimonio y aceptación gradual.

Los Evangelios poseen rasgos literarios que buscan transmitir una experiencia real de resurrección. Por tanto se presenta con elementos que apuntan a algo objetivo más allá de lo meramente subjetivo.

8. La resurrección de Jesucristo, un hecho histórico que trasciende la historia

La resurrección de Cristo trasciende la historia, manteniendo la fidelidad al hecho histórico, pero reconociendo que va más allá de lo que la historia puede alcanzar. La resurrección de Cristo no es un regreso a la vida anterior, como sucedió con Lázaro. Es un hecho que dejó huellas históricas reales (el sepulcro vacío, la situación de los lienzos, los testimonios de los discípulos, las apariciones). Sin embargo, es un salto a una nueva forma de existencia que no está sujeta a las leyes de este mundo físico. La resurrección es un acontecimiento de salvación, no solo un hecho pasado. Está enraizada en la historia, pero apunta más allá de ella, hacia el misterio eterno de Dios.

BIBLIOGRAFÍA[1]

Ehrman B. D. How Jesus Became God. HarperOne. 2014.

Goldstein Leon J. Evidence and Events in History. Press Philosophy of Science Association. University of Chicago. Philosophy of Science, Vol. 29, No. 2 (Apr. 1962), 175-194.

Habermas G. R. , Licona M. The Case for the Resurrection of Jesus. Baker Books. 2004.

Lane Craig W. The Son Rises: The Historical Evidence for the Resurrection of Jesus. Hardcover. 1981.

Loaiza Massuh et al. Métodos científicos de investigación y exposición. Mawil. Publicaciones de Ecuador. 2018.

Ruiz Ramón. El Método Científico y sus Etapas. México 2007. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0256.pdf.

Wright N. T. The Resurrection of the Son of God (Christian Origins and the Question of God, Vol. 3). Fortress Press. 2003.

[1] Se han obtenido ideas que han sido utilizadas para elaborar resumidamente este trabajo. No se han resaltado fragmentos íntegros de los autores.